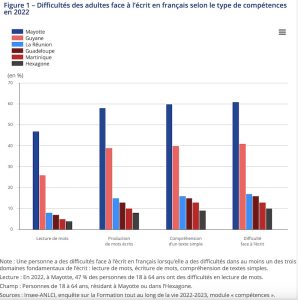

En 2022, à Mayotte, 61 % des personnes âgées de 18 à 64 ans rencontrent des difficultés à l’écrit en langue française, soit 89 000 personnes. Cette part est bien plus élevée que dans l’Hexagone (10 %) et que dans les autres départements et régions d’outre-mer, relève une enquête menée par l’Insee.

À Mayotte, seuls 29 % des adultes de moins de 65 ans utilisent le français pour communiquer au quotidien

À Mayotte, seules 29 % des personnes de 18 à 64 ans utilisent le français pour communiquer avec leur famille et leurs amis. Les langues régionales sont bien plus utilisées. Ainsi, 73 % des adultes de moins de 65 ans parlent le shimaoré ou le kibushi pour échanger avec leurs proches. Par ailleurs, 25 % pratiquent une langue des Comores : le shingazidja, le shimwali et/ou le shindzuani.

À Mayotte, seules 29 % des personnes de 18 à 64 ans utilisent le français pour communiquer avec leur famille et leurs amis. Les langues régionales sont bien plus utilisées. Ainsi, 73 % des adultes de moins de 65 ans parlent le shimaoré ou le kibushi pour échanger avec leurs proches. Par ailleurs, 25 % pratiquent une langue des Comores : le shingazidja, le shimwali et/ou le shindzuani.

En outre, 48 % des adultes de moins de 65 ans de Mayotte déclarent ne pas comprendre le français. Son apprentissage constitue un enjeu régional de premier ordre, indique l’enquête de l’insee. Ainsi En 2022, 89.000 personnes, soit 61 % des 18 à 64 ans, ont une maîtrise incomplète dans au moins l’une des trois compétences fondamentales suivantes : lire des mots, écrire des mots et comprendre un texte simple. Cette part est bien plus élevée que dans l’Hexagone (10 %), mais aussi que dans les autres départements et régions d’outre-mer (Drom) : 13 % en Martinique, 16 % en Guadeloupe, 17 % à La Réunion et 41 % en Guyane.

L’Insee note que les difficultés en langue française sont très différenciées selon le type de scolarité. Ainsi, parmi les 40.400 adultes n’ayant jamais été scolarisés, 95 % éprouvent des difficultés en français. Les personnes qui ont débuté leur scolarité en France ont généralement une meilleure maîtrise du français.

Les femmes sont plus souvent en difficulté que les hommes mais rattrapent leur retard

Les femmes sont plus fréquemment en difficulté à l’écrit en français que les hommes. C’est le cas de 63 % d’entre elles contre 58 % des hommes. La plus faible scolarisation des femmes explique ces écarts. Les natives de Mayotte ont accédé plus tardivement que les hommes à l’école : 64 % des personnes nées en France, de plus de 45 ans, et qui n’ont pas été scolarisées sont des femmes. De plus, les femmes sont majoritaires parmi les personnes nées à l’étranger, où la scolarisation est moins fréquente.

Les femmes sont plus fréquemment en difficulté à l’écrit en français que les hommes. C’est le cas de 63 % d’entre elles contre 58 % des hommes. La plus faible scolarisation des femmes explique ces écarts. Les natives de Mayotte ont accédé plus tardivement que les hommes à l’école : 64 % des personnes nées en France, de plus de 45 ans, et qui n’ont pas été scolarisées sont des femmes. De plus, les femmes sont majoritaires parmi les personnes nées à l’étranger, où la scolarisation est moins fréquente.

Toutefois, la moins bonne maîtrise du français concerne surtout les femmes les plus âgées. Les jeunes filles nées à Mayotte rattrapent leur retard en matière de scolarisation : leur niveau de formation augmente fortement, et elles sont désormais plus diplômées que les jeunes hommes.

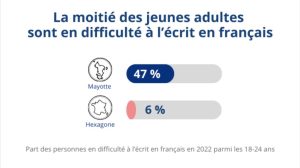

Près d’un jeune sur deux a des difficultés en français

À Mayotte, 47 % des 18-24 ans ont des difficultés à l’écrit en langue française. Cette part est nettement moindre que pour les générations plus âgées : de 59 % pour les 25-34 ans à 70 % pour les 55-64 ans. Cependant, malgré ces progrès sensibles, la part des jeunes résidant à Mayotte en difficulté en français (47 %) reste bien plus élevée que dans l’Hexagone (6 %), mais aussi que dans les autres départements et régions d’outre-mer (Drom) : 7 % en Guadeloupe, 8 % en Martinique, 10 % à La Réunion et 31 % en Guyane.

À Mayotte, 47 % des 18-24 ans ont des difficultés à l’écrit en langue française. Cette part est nettement moindre que pour les générations plus âgées : de 59 % pour les 25-34 ans à 70 % pour les 55-64 ans. Cependant, malgré ces progrès sensibles, la part des jeunes résidant à Mayotte en difficulté en français (47 %) reste bien plus élevée que dans l’Hexagone (6 %), mais aussi que dans les autres départements et régions d’outre-mer (Drom) : 7 % en Guadeloupe, 8 % en Martinique, 10 % à La Réunion et 31 % en Guyane.

La maîtrise du français : un atout primordial pour l’emploi

Les habitants de Mayotte qui ont des lacunes en langue française s’insèrent très difficilement sur le marché du travail. Leur accès à l’emploi est plus limité qu’ailleurs. Ainsi, à Mayotte, seulement 24 % des adultes qui ne sont pas en cours d’études et qui ne maîtrisent par le français sont en emploi. Au contraire, le taux d’emploi des personnes maîtrisant le français est élevé (61 %), soit deux fois plus que le taux d’emploi régional (30 % des 15-64 ans en 2022).

Les habitants de Mayotte qui ont des lacunes en langue française s’insèrent très difficilement sur le marché du travail. Leur accès à l’emploi est plus limité qu’ailleurs. Ainsi, à Mayotte, seulement 24 % des adultes qui ne sont pas en cours d’études et qui ne maîtrisent par le français sont en emploi. Au contraire, le taux d’emploi des personnes maîtrisant le français est élevé (61 %), soit deux fois plus que le taux d’emploi régional (30 % des 15-64 ans en 2022).

La difficulté à trouver un emploi pèse donc sur la situation économique des personnes ayant des lacunes en français. Ainsi, 55 % d’entre elles vivent au sein de ménages dont les revenus sont inférieurs à 400 euros par mois, contre 19 % pour celles maîtrisant le français.

L’absence de maîtrise du français impacte ainsi la vie quotidienne, elle freine l’accès à l’emploi et limite l’utilisation d’Internet et réduit l’autonomie dans les démarches administratives.