La stratégie quinquennale 2026-2031 du Gouvernement pour la refondation de Mayotte intègre un pilier essentiel : la protection des Mahorais face aux aléas naturels. Si le cyclone Chido, survenu le 14 décembre 2024, a mis en lumière la fragilité des infrastructures face aux phénomènes météorologiques extrêmes, il a également ravivé les inquiétudes concernant le risque sismique et tsunamique qui plane sur l’île depuis 2018. C’est dans ce contexte que les autorités entendent renforcer la connaissance des aléas, adapter l’aménagement du territoire et développer une culture du risque global à l’échelle du département.

Connaître, surveiller, anticiper : une vigilance renforcée face aux menaces sismo-volcaniques

La stratégie gouvernementale prévoit, dès cette année, une série d’actions pour améliorer la connaissance et la surveillance des risques naturels. À horizon 2025-2031, l’objectif est ainsi énoncé : « Surveillance et connaissance des aléas susceptibles de se produire sur le territoire ».

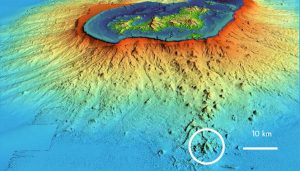

Depuis 2018, Mayotte fait face à une activité sismo-volcanique inédite. Comme l’indiquent les scientifiques du REVOSIMA : « Depuis le mois de mai 2018, une activité sismo-volcanique affecte l’île de Mayotte. Cette activité est liée à une éruption volcanique sous-marine qui a eu lieu à 50 km à l’Est de Mayotte et dont l’activité a pris fin le 4 décembre 2020 ». Cette éruption a donné naissance au volcan sous-marin Fani Maoré, surveillé étroitement depuis 2019.

Mais la menace reste active : « Aujourd’hui, s’il n’y a plus d’émission de lave, l’activité sismique est toujours présente mais plus faible qu’en 2018 avec une moyenne de 10 à 15 séismes de faible magnitude par jour », précise le REVOSIMA. Deux nouveaux séismes ont été ressentis et enregistrés en avril et juin 2025, rappelant la persistance du phénomène.

Dès cette année 2025, la stratégie étatique prévoit donc : la clarification des modalités de l’alerte montante concernant les phénomènes sismo-volcaniques surveillés par le REVOSIMA, le début de mise en œuvre du projet MARMOR (2026–2029), et la vérification du mécanisme d’alerte tsunami. À l’horizon 2029, la mise en fonctionnement des installations prévues dans le projet MARMOR est attendue.

Réduire la vulnérabilité par l’aménagement, la construction et la résilience côtière

Outre la surveillance, la stratégie repose sur un ensemble de mesures visant à limiter l’exposition des biens et des personnes. La priorité est donnée aux plans de prévention des risques naturels (PPRN), qui doivent être élaborés ou révisés dans l’ensemble des communes. La stratégie précise que tous les PPRN devront être élaborés et révisés. Par ailleurs, la « carte effets de sites concernant l’aléa sismique est en cours de réalisation par le BRGM ». Les plans de prévention des risques littoraux (PPRL) sont également revus. Après l’abandon d’un PPRL unique en 2024, l’État a décidé de les prescrire à l’échelle des EPCI, excluant la compétence du recul du trait de côte, désormais transférée aux communes.

La stratégie mentionne également des mesures d’adaptation à l’érosion pour le département, notamment en Petite-Terre, ainsi que le retrait des embâcles dans les cours d’eau avant la prochaine saison des pluies en 2025, dans le cadre de la compétence GEMAPI. Ces travaux sont déployés par les cinq EPCI, avec des recrutements d’animateurs, d’AMO et de structures d’appui pour la mise en œuvre des PAPI.

Enfin, des textes réglementaires doivent renforcer la résistance des constructions, notamment face au « risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés à Mayotte. »

Préparer les crises et développer une culture du risque sur le territoire

La stratégie met aussi l’accent sur la mise à jour complète du dispositif ORSEC de la Préfecture, incluant des volets pour chaque aléa identifié : séisme, volcan, tsunami, feux de forêts, inondations… L’analyse post-cyclonique sera intégrée : « RETEX Chido… analyse et conclusions remises fin septembre 2025 pour une prise en compte des recommandations dans le plan ORSEC Cyclone révisé », énonce la stratégie quinquennale. Des plans intercommunaux de sauvegarde (PICS) seront également élaborés à l’échelle des EPCI.

Sur le volet sensibilisation, l’enjeu est de taille. La stratégie nationale souligne : « Compte tenu de l’importance des risques à Mayotte et des spécificités de la population, les modalités de sensibilisation doivent être adaptées. Les actions prévoyant des relations directes, sur site, sont à privilégier ». Une formation obligatoire pour les agents publics sera disponible fin 2025 et des dispositifs similaires seront étendus aux acteurs privés.

Enfin, la question du risque tsunami, bien réel mais difficile à anticiper, demeure une préoccupation centrale : « Le risque d’un tsunami à Mayotte n’est pas à exclure… La sismicité récurrente pourrait fragiliser les flancs sous-marins à l’est de l’île de Petite-Terre et donc déclencher des glissements sous-marins tsunamigènes », rappelait le REVOSIMA. Si des modélisations ont permis, via le projet EVACTSU, de définir des itinéraires d’évacuation et des zones refuges, les scientifiques rappellent : « La question de l’alerte est compliquée car pour pouvoir alerter, il faut pouvoir anticiper l’événement. Or dans le cas d’un séisme, il n’est pas possible de l’anticiper ».

Dans un territoire encore meurtri par le cyclone Chido, la refondation de Mayotte ne peut faire l’économie d’une prise en compte approfondie des risques naturels. « Anticiper les futures crises en améliorant la résilience des réseaux, en construisant et en tenant compte des aléas naturels, en relocalisant certains bâtiments », fait l’objet d’une priorité indiquée dans la stratégie quinquennale. La réussite repose désormais sur la coordination entre l’État, les collectivités, les chercheurs, les opérateurs techniques et la population. Sur cette île vulnérable, la mer, la terre et le ciel peuvent tour à tour devenir des menaces. Mieux les comprendre et mieux s’y préparer est une nécessité.

Mathilde Hangard