Dans un monde où 90 à 95 % du fret mondial est opéré par la mer, où la flotte marchande mondiale avoisine les 80 000 navires et où l’espérance de vie d’un bateau est fixée à 30 ans pour un navire marchand et 50 pour un navire de guerre, la question du recyclage des embarcations se pose nécessairement. Du fait de l’âge des navires, des produits interdits entre les années 60 et 80 sont actuellement à bord des navires en fin de vie. Que faire alors, d’un navire obsolète ?

Deux alternatives prédominent, comportant chacune leurs avantages et inconvénients.

D’abord, le démantèlement. Cette pratique consistant à désosser un navire, présente l’avantage d’être une forme de recyclage pour les métaux ferreux et non ferreux, ainsi qu’une source d’emploi, et une forme indirecte de compensation de la dépendance aux matières premières. De prime abord tout du moins, puisqu’il s’agit là d’un travail dangereux, comprenant des risques de pollution grave, une concurrence mondiale féroce et un encadrement juridique imparfait.

Autre alternative : le sabordage. Il s’agit ici de couler volontairement le navire, la pratique ayant pour avantage de s’imposer comme un support de pêche ( concentrant les poissons près de l’épave, mais seulement si certains critères très précis sont réunis) et un support de plongée. Un intérêt touristique, si du moins le nombre d’épaves est limité, faute de quoi le site se transforme en une casse bien moins attrayante pour les plongeurs). Une solution d’apparence rapide et peu onéreuse, mais qui présente un énorme impact écologique avec un risque sévère de pollution, un intérêt économique relatif et un encadrement juridique plus imparfait encore que celui du démantèlement.

Qu’en est-il à Mayotte ?

Aucune des deux solutions exposées ci-dessus n’est particulièrement viable au sein du 101ème département.

Le maître de conférences explique ainsi, dans son zoom consacré à l’île au lagon, que le territoire est trop patrimonial et trop occidental pour accueillir l’activité de démantèlement.

De même pour le sabordage, avec là encore un territoire trop patrimonial et un lagon trop peu profond. « Si vraiment il devait y avoir un endroit où saborder, ce serait au-dessus de l’ilot Mtsamboro » explique M Devault. Mais dans des proportions minces, et des conditions très encadrées, rendant l’intérêt très limité.

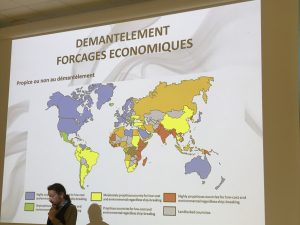

Fait néanmoins intéressant, le professeur présentait une carte datée de 2016, sur la propicité* du démantèlement dans le monde. Et dans les pays de la zone OI, les indicateurs favorables aux démantèlements à bas coût et sans considération pour l’environnement y sont marqués. « Les conditions de propicité repérées en 2016 semblent commencer à se confirmer : on voit des mangroves être coupées pour que des bateaux de plus en plus gros commencent à être démantelés. N’importe comment. L’activité de démantèlement semble migrer vers notre secteur géographique. ». Ainsi, face à cette réalité, l’universitaire suggère que l’instance de surveillance de la charte européenne sur le démantèlement, soit installée sur notre territoire. « Il pourrait y avoir un peu d’ingénierie politique pour proposer que Mayotte accueille le bureau de surveillance de la charte, qui en gros s’intéresserait à tout l’Océan Indien, et avec cette espèce de cote africaine qui pour moi est une menace » concluait-il. Une idée plus qu’intéressante qu’il faudrait suggérer aux élus locaux. Car si le démantèlement sauvage s’installe bel et bien sur les côtes des pays voisins, les conséquences environnementales pourraient ne pas tarder pas à s’en faire ressentir, et ce y compris jusqu’au littoral mahorais.

Mathieu Janvier

*propicité: qualité de ce qui est particulièrement bon, favorable à quelqu’un, à quelque chose