Le 3 septembre 2024, à Bakou en Azerbaïdjan, s’est tenue une conférence intitulée : « La question de l’occupation illégale de l’île comorienne de Mayotte par la France », organisée par le Baku Initiative Group (BIG), une structure proche du gouvernement azerbaïdjanais. Le rassemblement a réuni des diplomates, des représentants d’ONG, des universitaires ainsi que des membres du Maoré Committee, qui revendique le retour de Mayotte à l’Union des Comores.

Lors de cette conférence, plusieurs arguments ont été avancés contre les intérêts français. La France est accusée de ne pas respecter les résolutions de l’ONU concernant Mayotte, de maintenir une occupation illégale de l’île, de contrôler militairement les eaux environnantes et de restreindre la circulation des populations d’origines communes, entraînant expulsions, pertes de logements et conséquences humanitaires graves. Le discours a également souligné le rôle supposé de la France dans le maintien d’une domination économique et géopolitique dans la région.

Des arguments qui sont en grande partie déformés ou contestables. Mayotte est un département français depuis 2011, après que sa population a choisi de rester française à l’issue de plusieurs consultations locales. Si certaines résolutions de l’ONU réaffirment la souveraineté des Comores sur l’archipel, elles ne modifient pas le statut administratif actuel de Mayotte ni son intégration au sein de la République française. Ces arguments servaient donc avant tout à soutenir une rhétorique politique et ne reposaient pas sur des fondements juridiques incontestables.

Cette conférence n’était pas la première, puisqu’actif depuis 2023, le Baku Initiative Group est également intervenu sur d’autres territoires français d’outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie, où il cherche à exploiter les tensions locales autour de la question coloniale pour diffuser un récit critique à l’encontre de la France.

Mais ces débats, qui reprennent donc souvent des informations contestables ou déformées, ne restent plus confinés aux cercles diplomatiques : ils se propagent désormais par les médias, les réseaux sociaux et les campagnes de communication internationales. Les fausses informations circulent rapidement, deviennent virales et sont capables de fragiliser la cohésion sociale, d’alimenter les tensions identitaires et de porter atteinte aux intérêts français et à la perception de sa souveraineté, notamment dans les territoires ultramarins.

Un guide pour une politique publique contre les influences malveillantes

C’est face à cette montée des pressions et des manipulations de l’information que le Sénat a décidé de lancer une commission d’enquête sur les politiques publiques face aux opérations d’influence étrangères, présidée par Dominique de Legge (LR) et rapportée par Rachid Temal (PS). Les conclusions du rapport, publié en juillet 2024, ont été présentées jeudi 13 novembre à la Délégation sénatoriale aux Outre-mer. L’objectif était de dresser une typologie claire des menaces et de produire un guide concret pour les pouvoirs publics. Le rapport, riche de 47 recommandations, ambitionne de constituer le point de départ d’une politique publique structurée contre les ingérences malveillantes, en France comme dans ses territoires ultramarins.

En guise d’introduction, Dominique de Legge a souligné que le Sénat a choisi de parler « d’influence malveillante » plutôt que « d’ingérence », pour marquer la nuance entre une influence légitime et une influence hostile. « L’influence n’est pas en soi répréhensible, mais elle devient inquiétante lorsqu’elle traduit une volonté délibérée de nuire à une cible ou à un adversaire », explique-t-il. Selon lui, le phénomène n’est pas nouveau, mais le support numérique, les réseaux sociaux changent tout : « la cible, l’individu, devient parfois l’acteur de sa propre désinformation. Les démocraties, fondées sur la liberté d’expression, sont les premières visées. A cela s’ajoute le développement de l’intelligence artificielle qui peut rendre crédibles des faits qui n’ont jamais existé ».

Pour le sénateur, la France est engagée dans une « néo-guerre mondiale » où le combat se joue sur les écrans et les récits. La réponse, selon lui, passe en partie par le « narratif » autour de la vérité et défendre les valeurs françaises. Il insiste également sur la mobilisation de tous les acteurs publics, « l’Éducation nationale, les médias et la culture doivent être pleinement engagés. Les réseaux sociaux ne sont pas le monde des bisounours, mais un environnement destructeur ».

Le rapporteur Rachid Temal alerte sur l’urgence de rompre avec la naïveté. « Nous avons longtemps cru que la France était protégée. L’affaire du « Macron Leaks » en 2017 a montré que nous sommes nous aussi des cibles. Toutes les nations pratiquent l’influence, mais la différence réside dans la transparence et l’intention. L’influence devient malveillante lorsqu’elle vise à manipuler les démocraties ».

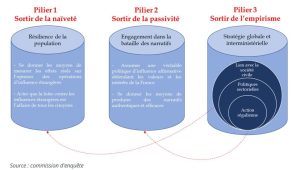

Le rapport évoque une véritable guerre de l’information, où les missiles sont remplacés par les réseaux sociaux. Près d’un milliard d’euros seraient investis chaque année par certaines puissances étrangères pour attiser les divisions au sein des sociétés démocratiques. Rachide Temal appelle à « sortir de la naïveté, de la passivité et de l’empirisme », et à assumer un volontarisme stratégique pour raconter la France au monde. Il met également en garde contre le modèle économique de la désinformation, « une fausse information génère dix fois plus de réactions qu’une vraie. Nous sommes tous, parfois malgré nous, victimes et acteurs de ce système ».

Les Outre-mer en première ligne

Les élus ultramarins présents ont rappelé que leurs territoires sont particulièrement exposés. Thani Mohamed Soilihi (RDPI, Mayotte), de retour au Sénat, souligne que la Russie a utilisé Mayotte pour servir son récit géopolitique lors de son invasion de la Crimée en 2014. « La différence c’est que les Mahorais ont choisi de rester français sans annexion préalable », a-t-il rappelé, ajoutant que, « grâce à nos Outre-mer, la France est la deuxième puissance maritime au monde, et cela suscite des jalousies donc des tentatives de déstabilisation ».

La sénatrice Micheline Jacques (LR, Saint-Barthélemy) alerte sur les risques d’influence dans la vie politique locale. Elle rappelle que la Russie a soutenu le président comorien Azali dans sa revendication sur Mayotte tout en entretenant des liens financiers avec des partis européens d’extrême droite, notamment le Rassemblement National. « À Mayotte, lors des dernières élections présidentielles, c’est ce parti qui a obtenu le plus de voix. Peut-on y voir l’effet d’une influence extérieure ? On peut au moins le présumer ».

Si cette situation peut sembler paradoxale, c’est parce que le vote d’extrême droite à Mayotte repose sur une demande de fermeté envers les Comores, et non sur des revendications indépendantistes. Les mêmes acteurs étrangers soutiennent à la fois des discours comoriens contestant la souveraineté française, et des forces politiques françaises qui prospèrent sur le rejet des mêmes Comores. Les divisions s’élargissent, le face-à-face s’installe au profit de la Russie, qui poursuit un même objectif : fragiliser le système en place.

Le rapporteur le confirme, « la Russie, la Chine, la Turquie et l’Azerbaïdjan en sont de bons exemples. L’Outre-mer est une porte d’entrée pour attaquer notre pays ». Il alerte sur la la manipulation du débat démocratique à l’approche des élections locales. « Dans les petites communes, le contrôle des financements et des campagnes reste très limité ».

Un meilleur « portage politique »

Les 47 recommandations du rapport visent à construire une politique publique durable de défense contre les influences étrangères. Elles prévoient un meilleur soutien aux institutions, aux médias, à la recherche et à la société civile, le renforcement des moyens de VIGINUM (service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères), l’éducation à la vérification de l’information dès l’école et la mise en place d’une veille démocratique permanente. L’ambition est d’en faire un outil opérationnel pour l’État comme pour les collectivités, y compris dans les Outre-mer.

« Il faut également un portage politique. Nous sommes tous des cibles individuelles, et malgré nous des propagateurs. Il faut mobiliser la population depuis le plus jeune âge. S’il n’y a pas de portage politique au premier rang, cela va devenir compliqué », alerte Rachid Temal. « La meilleure réponse à la manipulation, c’est une démocratie qui s’assume et qui porte ses valeurs ».

Reste à déterminer quel discours l’Etat choisira de défendre dans un contexte où la protection de la démocratie peut parfois se confondre avec la défense d’intérêts strictement étatiques, notamment économiques, sans que cela profite réellement à la population. La perte de confiance ou la remise en question de son autorité ne peut pas être interprétée uniquement comme le résultat d’influences malveillantes étrangères, surtout dans les territoires ultramarins.

Victor Diwisch