Ouf ! L’analyse mensuelle du Réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA) ne signale aucune reprise éruptive sous-marine, mais une activité sismo-volcanique toujours présente en profondeur et en mer.

Plus de quatre ans après la fin de la dernière émission de lave, le suivi scientifique de la zone sismo-volcanique au large de Petite-Terre se poursuit. Le bulletin du réseau de surveillance du mois de juillet 2025 révèle l’absence d’une nouvelle coulée, mais la persistance de plusieurs signaux sous-marins et telluriques, nécessitant le maintien d’une observation rapprochée du volcan sous-marin Fani Maoré.

Une activité éruptive arrêtée depuis 2020 mais une sismicité toujours présente

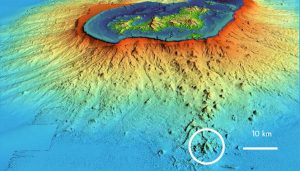

Depuis la découverte du volcan Fani Maoré en 2019, à moins de 50 kilomètres à l’Est de Mayotte, la surveillance repose sur l’analyse conjointe de données sismiques, géodésiques, géochimiques et océanographiques. Le bulletin précise qu’« aucune nouvelle coulée de lave n’a été observée depuis mai-octobre 2020 ». L’activité éruptive est ainsi considérée comme arrêtée, « mais reste à confirmer par l’absence de nouvelles coulées dans les prochaines années ».

Les données GPS et GNSS ne montrent pas de déformation significative. « Aucun signal de déformation lente ou transitoire n’est observé depuis fin 2020, aussi bien dans les mesures terrestres que dans celles des stations fond de mer et des stations GNSS embarquées », indique le rapport.

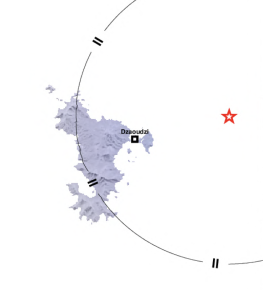

Pourtant, sur le plan sismique, le mois de juillet a été marqué par la détection de 343 séismes volcano-tectoniques, 47 séismes de type Longue Période (LP) et 4 séismes de type Très Longue Période (VLP). Ces séismes sont localisés majoritairement entre 20 et 50 km de profondeur, dans la zone de sismicité située entre 5 et 20 km à l’est de Petite-Terre. Mais « ces signaux sont similaires à ceux enregistrés ces derniers mois », rapporte le REVOSIMA. La sismicité de type LP est interprétée comme liée à la circulation de fluides profonds, tandis que celle de type VLP reste « peu énergique et peu fréquente ».

Des panaches hydrothermaux actifs en mer, un dégazage stable sur l’île

En mer, la campagne MAYOBS32, menée entre le 5 et le 28 juillet, a permis de réévaluer l’état de l’activité hydrothermale au-dessus de l’édifice volcanique. Selon le bulletin, « les 17 sites actifs identifiés jusqu’en 2024 le sont toujours en 2025, dans la zone du Fer à Cheval ». La présence de panaches hydrothermaux a été confirmée, notamment au-dessus du centre du volcan et au niveau de l’échancrure sud. Les panaches les plus actifs s’élèvent entre 250 et 350 mètres sous la surface.

Le glider SeaExplorer a également confirmé ces émissions lors de plusieurs passages. Ce maintien d’une activité hydrothermale à haute température, couplé à l’émission de particules et de bulles, « est cohérent avec un système encore actif en profondeur », selon le bulletin.

À terre, la surveillance du dégazage est assurée sur quatre sites : Petite-Terre (Dziani Dzaha), Bouyouni (Grande-Terre), M’tsamoudou (Sud) et Mtsangadoua (Nord). Les teneurs en CO₂ enregistrées sont qualifiées de « globalement stabilisées depuis fin 2022 ». À M’tsamoudou, les concentrations restent proches de 2 %, un niveau constant sur les dix-huit derniers mois. À Mtsangadoua, la station indique un dégazage modéré. Selon le REVOSIMA, « l’analyse isotopique montre une origine principalement mantellique pour le CO₂, et potentiellement mixte pour le CH₄, mais en grande partie abiotique ».

Depuis le mois d’avril 2025, quatre nouvelles stations ont été installées à Mbouzi, Handrema, Amiri et Mbouini. L’enregistrement sismique qui en découle permet d’identifier avec plus de précision les séismes de type LP en profondeur. « Des essaims sont enregistrés depuis plusieurs mois entre 25 et 40 km, traduisant probablement la circulation de fluides dans le système volcanique profond », précisent les chercheurs.

Mathilde Hangard