Mise en perspective de l’histoire sanitaire occidentale à Mayotte

La politique sanitaire et sociale menée à Mayotte depuis 1841, date de la cession de l’île à la France, et surtout depuis la construction du premier hôpital de l’île à DZAOUDZI, à partir de 1847 et terminé en 1892, s’articule autour de deux grandes périodes. Un premier temps qui s’étale de 1841 – 1975, marqué par une présence sanitaire timide et limitée, dans une société qui vivait au rythme des saisons des pluies, des maladies et des épidémies destructrices. Ces années ont été dominées par la lutte contre les grandes endémies. Une seconde partie qui a débuté dès la reprise de l’île en administration directe par la France, de 1976 à nos jours, et qui est axée pendant plus de quarante-cinq ans, sur la mise en place d’une politique sanitaire et sociale insuffisante, eu égard aux standards de santé publique attendus en France.

Une offre sanitaire timide et limitée.

Aussi longtemps que Mayotte a vécu dans l’indifférence administrative de la colonisation et des régimes de Madagascar et des Comores, qui expédiaient les pouvoirs de la France sur les mahorais, la question du développement de l’île ne méritait guère d’être posée. Force est de constater que durant cette période plus ou moins longue, la société mahoraise était abandonnée, disséminée dans des petits hameaux faits de cases avec des murs en terre séchée ou en matériaux de nature végétale. Elle vivait au rythme des saisons des pluies, des maladies et des épidémies destructrices dans un temps subi puisqu’elle n’avait pas de prise.

La présence sanitaire occidentale est restée longtemps limitée à un médecin, localisé à Dzaoudzi, dans l’enceinte de l’hôpital. L’activité hospitalière se limitait essentiellement aux habitants de la Petite –Terre. Il n’existait à cette époque aucun équipement sanitaire sur la Grande -Terre et les liaisons entre les deux îles étaient souvent difficiles. S’il faut remonter à cette période, le paludisme était la première affection et faisait des ravages notamment chez les blancs. La filariose lymphatique, responsable de l’éléphantiasis des membres inférieurs et de l’hydrocèle, touchait 80% des hommes. La typhoïde et la syphilis étaient fréquentes. La lèpre était la maladie infectieuse chronique la plus redoutée. La chique-puce (maroantody), un parasite qui n’épargnait que les porteurs de chaussures, autrement dit, peu de Mahorais car enfants et adultes marchaient pieds nus, a marqué les esprits de la population. Enfin, la tuberculose entraînait une forte mortalité.

Par ailleurs, les épidémies récurrentes de variole mais aussi de paludisme, ayant fait de nombreuses victimes, sont restées vivaces dans le souvenir des ravages causés. L’épidémie de variole de 1898 aurait été responsable de 2300 décès et serait à l’origine de la disparition du village de CARONI[1]. Ces épidémies ont amené à des mesures de prévention ponctuelles et des campagnes de ripostes vaccinales. Ce fut le début des mesures de la démoustication, des tournées de vaccination contre la variole, d’évacuation des varioleux dans des lazarets installés sur l’îlot BOUZI et au centre de l’île à COMBANI et des lépreux dans la léproserie située sur l’îlot de MTSAMBORO et des tournées hebdomadaires d’infirmier qui se déplaçait en chaise à porteur (fitaco) en Grande Terre.

Une politique sanitaire insuffisante

Après plus d’un siècle d’incertitudes, l’image paradisiaque de cette île accueillante des mers du sud ne cachait pas ses difficultés en matière sanitaire et sociale dès sa reprise en administration directe par la France, en 1976. La première année a été utilisée à réaliser un recensement indispensable de la population et des habitations. Un recensement dont les numéros à la peinture ont longtemps été visibles sur un certain nombre de portes à Mayotte. À la fin de 1976, après une campagne de sensibilisation de la population, une grande campagne de lutte intra domiciliaire, associant plusieurs insecticides conjointement à une chimioprophylaxie, a été conduite par le Service de Santé de Base et de lutte contre les Grandes Endémies (SSBGE) dans le cadre de la lutte contre le paludisme et la filariose.

Les déséquilibres socio-économiques de l’île, aggravés par la pauvreté, la croissance démographique, le poids des traditions et des habitudes de vie, la médecine traditionnelle (encore d’actualité), ont été parfois des facteurs positifs et des fois des obstacles difficiles à lever pour cette politique sanitaire occidentale en construction. La Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS) est implantée en 1977. La mise en place des médecins en zone rurale disposant d’un réseau de dispensaires a été renforcé par des (V.A.T.) Volontaires d’Aide Technique. Ce dispositif préfigurait le système extra–hospitalier actuel. L’hôpital de MAMOUDZOU, qui comptait 50 lits et disposant de plateau technique minimum, a été construit dès 1979. Un programme particulier de Protection Maternelle et Infantile (PMI) a été mis en œuvre dès 1980. La couverture vaccinale, la planification familiale et la lutte contre la malnutrition ont constitué les fondements de cette nouvelle politique sanitaire lancée à Mayotte, entérinée par des délibérations du Conseil général.

Bien que cette situation parût privilégiée par rapport à celle des pays de la région, l’appartenance de Mayotte à l’ensemble français n’aurait pas dû permettre de telles situations de carence. Seuls quelques médecins libéraux sont installés. Le secteur médico-social reste embryonnaire, la sécurité sociale est encore spécifique, le critère d’affiliation n’est pas celui du travail mais de la résidence régulière sur le territoire. Il n’existe pas d’Aide Médicale d’État et l’immigration clandestine y est permanente. Dans ce contexte, comment faire évoluer le système de santé mahorais ? Faut-il conserver les dispensaires ? Quelle articulation faut–il proposer dans un secteur médico-social en création ? En matière sociale, face au vide juridique et règlementaire lié à la spécificité législative d’avant la départementalisation de l’île en 2011, les autorités politiques de Mayotte, le Président-Député BAMANA et le Sénateur honoraire Marcel HENRY avaient clairement exprimé le choix de mener des actions collectives de protection sociale plutôt que de demander le versement de prestations individuelles. Au terme de cette préférence, les résultats positifs sont obtenus en matière de planification familiale et de diminution des accouchements à domicile. Ce choix mérite d’être mis en exergue.

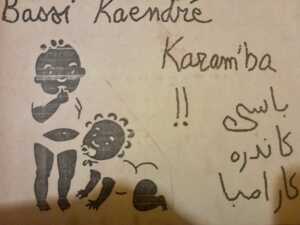

En témoigne les fruits portés auprès de la population, à travers les campagnes de planification familiale « Bassi Kandré Karamba » pour l’espacement des naissances menée en 1985 et « 1, 2,3 Bass » pour la limitation des naissances organisées en 1994.

Par ailleurs, l’évolution des modes de vie des Mahorais depuis cette reprise par la France, conjuguée à des comportements sociologiques traditionnels, ont favorisé la progression des maladies dites de civilisation. La prévalence du diabète à Mayotte est estimée à plus de 12%. 55, 9% des adultes de 15 ans et plus, sont en surpoids ou obèses. L’hypertension artérielle est estimée à 38,4% et sans oublier l’insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires, les cancers qui se sont développé également. À cette transition épidémiologique se sont ajoutés des problèmes comme les malnutritions par déficit en vitamine B1 chez des jeunes enfants, révélées par une épidémie de béri-béri, phénomène unique sur un territoire français depuis son éradication. Cette dernière a été à l’origine de la mort d’une vingtaine de nourrissons en 2004[2].

Le temps est donc venu de procéder différemment

L’éclairage apporté par cette situation paradoxale qui fait coexister des malnutritions de surcharge et d’excès (obésité, diabète, etc.) et des malnutritions de déficits et de manques (marasme, kwashiorkor, etc.), interroge les évolutions des pratiques alimentaires dans ce territoire qui a vécu des rapides changements qui se traduisent dans les rapports sociaux, politiques, et économiques, mais aussi de l’évolution de l’accessibilité à la consommation alimentaire dans ses dimensions individuelles, sociales, culturelles ou religieuses. La nutrition est devenue un enjeu de santé majeur, d’égalité devant les soins et de justice sociale. Cependant, il existe une réelle difficulté à promouvoir un changement de comportement alimentaire à Mayotte pour les raisons suivantes : une faible disponibilité des produits en fruits et légumes sur le marché ; un coût des produits qui n’est pas toujours accessibles pour la population de base ; une culture maraîchère et fruitière non organisées et peu productives ; une activité de pêche essentiellement artisanale et des conditions de production difficiles (rareté des ressources en eau).

Cette situation rend indispensable la mise en place d’une réelle politique agricole et commerciale sur le territoire pour mieux répondre à l’offre alimentaire de la population. Enfin, la persistance des nombreuses maladies infectieuses liées à l’eau et à l’hygiène, ainsi qu’à certaines maladies nutritionnelles, interrogent sur les limites d’une réponse aux besoins sanitaires basés uniquement sur les services qui visent à traiter les conséquences liées aux comportements inappropriés de la population d’une part, et aux mauvaises orientations politiques d’autre part. Elles incitent à penser que l’amélioration de l’état sanitaire de cette population mahoraise passerait par le développement économique et social de Mayotte, par l’éducation, par le renforcement du système de santé de Mayotte pour le rapprocher des standards de la métropole, mais surtout par des orientations politiques visant à promouvoir la santé publique et la santé communautaire et à responsabiliser la population à être actrice de sa santé.

Salim MOUHOUTAR – Auteur et Conférencier

[1] https://www.mayottehebdo.com/actualite/sante/1898-la-variole-a-mayotte-decime-2-300-personne/

[2] https://www.mayotte.ars.sante.fr/beri-beri-pour-lutter-contre-la-maladie-je-varie-mon-alimentation