Le passage dévastateur du cyclone Chido le 14 décembre 2024, avec ses vents soufflant jusqu’à 225 km/h et ses pluies diluviennes, a plongé Mayotte dans une crise humanitaire sans précédent : 40 morts, 41 disparus, plusieurs milliers de sinistrés, et 90 % des infrastructures gravement endommagées, selon les bilans officiels. Ce choc météorologique a également mis en lumière une autre urgence : la gestion des risques naturels liés à la géologie sous-marine, notamment le risque sismique et volcanique, toujours actif à l’Est de l’archipel et potentiellement générateur d’un tsunami.

Le 21 avril et le 21 juin 2025, deux séismes, de faible magnitude, ont été enregistrés sur l’île. Chaque jour, entre dix et quinze secousses, très faibles (inférieures à 3 sur l’échelle de Richter), se produisent. Cette sismicité constante rappelle que l’activité entamée en 2018 n’a pas cessé. Dans un contexte de reconstruction accélérée, le Réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA) poursuit une mission cruciale : surveiller les profondeurs sous-marines, alerter les autorités et mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre.

Depuis 2018, une activité sismo-volcanique sans précédent

L’activité sismique actuelle trouve son origine en 2018. Comme l’expliquent les scientifiques du REVOSIMA : « Depuis le mois de mai 2018, une activité sismo-volcanique affecte l’île de Mayotte. Cette activité est liée à une éruption volcanique sous-marine qui a eu lieu à 50 km à l’Est de Mayotte et dont l’activité a pris fin le 4 décembre 2020 ».

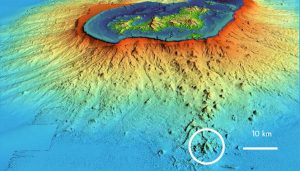

L’éruption a donné naissance à un volcan sous-marin d’environ 800 mètres de hauteur, baptisé Fani Maoré, avec un volume émis estimé à 6,55 km³ de lave — un record mondial depuis l’éruption du Laki (Islande) en 1783. « Aujourd’hui, s’il n’y a plus d’émission de lave, l’activité sismique est toujours présente mais plus faible qu’en 2018 avec une moyenne de 10 à 15 séismes de faible magnitude par jour ».

Des émissions de gaz — CO₂ et méthane d’origine magmatique — ont également été identifiées dans la zone du Fer à Cheval, à 15 km de Petite-Terre, confirmant le caractère actif du système volcanique. « Ce sont les équivalents des fumerolles qui caractérisent les zones volcaniques actives à terre ».

Un dispositif scientifique inédit entre Paris, La Réunion et Mayotte

Depuis 2019, la surveillance repose sur une coordination entre plusieurs instituts scientifiques, dont l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l’Ifremer et le CNRS. « L’IPGP et le BRGM assurent la coordination et le pilotage du REVOSIMA. La surveillance opérationnelle de l’activité sismo-volcanique est réalisée par l’IPGP via l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, OVPF, basé à La Réunion, en co-responsabilité avec le BRGM ».

Le réseau se compose de 17 stations terrestres équipées de sismomètres, d’antennes GNSS, de stations magnéto-telluriques et d’un capteur de CO₂ dans le sol. En mer, plusieurs stations multi-paramètres sont déployées lors de campagnes océanographiques. « Ces campagnes permettent aussi de réaliser de nombreuses autres acquisitions de données de surveillance et des prélèvements d’eau et de roches volcaniques. Ces échantillons permettent de reconstruire l’activité éruptive passée et de déterminer la vitesse de remontée de magma. » La prochaine mission océanographique, MAYOBS33, est prévue du 25 septembre au 14 octobre 2025.

Mayotte sous la menace d’un tsunami ? Un risque bien réel, difficile à anticiper

Parmi les scénarios étudiés de près figure celui du tsunami. « Le risque d’un tsunami à Mayotte n’est pas à exclure. Un tsunami pourrait être déclenché par différentes sources : un séisme de forte magnitude, un regain d’activité volcanique, des glissements sur les flancs des volcans ou un effondrement soudain lié à la vidange du réservoir magmatique », expliquent les scientifiques. Par ailleurs, la sismicité continue pourrait, à terme, déstabiliser des pans entiers du relief sous-marin. « La sismicité récurrente qui affecte Mayotte depuis 2018 pourrait fragiliser les flancs sous-marins à l’est de l’île de Petite-Terre et donc déclencher des glissements sous-marins tsunamigènes ».

L’alerte tsunami reste donc un enjeu délicat : « La question de l’alerte est compliquée car pour pouvoir alerter, il faut pouvoir anticiper l’événement. Or dans le cas d’un séisme, il n’est pas possible de l’anticiper. » Des modélisations ont cependant été réalisées pour déterminer des zones de refuge et des itinéraires d’évacuation sur l’île, notamment via le projet EVACTSU mené par l’université de Montpellier : « Le projet EVACTSU a permis de définir des cheminements d’évacuation et des zones refuges à Mayotte ». Bien que les questions relatives à la préparation de la population ou à l’intégration de ces risques dans l’aménagement du territoire relèvent de la compétence de l’État.

Tandis que la Commission mixte paritaire s’apprête à finaliser la loi de refondation de Mayotte, les scientifiques du REVOSIMA rappellent que la reconstruction ne saurait se limiter aux seules urgences visibles laissées par le cyclone Chido. Face à une sismicité toujours active et un risque tsunamique bien réel, les autorités ont désormais la responsabilité d’intégrer la prévention des risques naturels au cœur de l’action publique. Refonder Mayotte, oui — mais sans plan d’alerte sismique ni sirènes en état de marche, ce serait oublier la mer. Et à Mayotte, elle n’est jamais bien loin… À vos palmes, masques et tubas !

Mathilde Hangard